当人工智能成为重塑未来的核心力量,教育领域正迎来前所未有的变革。中附外国语学校紧跟时代浪潮,以 “科技创新” 为特色主线,将人工智能教育融入办学血脉,构建起一套扎根实践、面向未来的特色课程体系,为学子插上科技腾飞的翅膀。

一、课程矩阵:从启蒙到实践的阶梯式成长

在 “双减” 政策与五育融合的背景下,学校的人工智能课程并非孤立存在,而是与课后课程体系、跨学科实践深度结合,形成立体化培养模式。针对低学段学生,课程以趣味启蒙为核心,让孩子们在动手实践中接触智能科技的雏形。进入高学段,课程转向系统性探究。

更具特色的是,人工智能与学科教学的融合无处不在:科学课上用数据建模分析实验结果,数学课通过编程验证几何定理,语文课结合 AI 技术进行文本分析 —— 这种跨学科实践,正是 “做中学” 教育理念的生动体现。

学校还依托少年科学院这一平台,为学生提供进阶实践机会。在这里,学生可以参与创客人工智能演讲比赛,将技术思考转化为表达力量;也能在机器人实验室里,为 “创客魔方机器人比赛” 打磨作品,让创意构想落地为可操作的智能装置。

二、教学创新:以赛促学的实战型培养

“以赛促学” 是中附人工智能教育的鲜明特色。学校将竞赛视为检验学习成果的试金石,更作为激发创新潜能的催化剂。

在 2024 年大沥镇第一届青少年科技节上,师生共 56 人参与九大科技项目比拼,其中人工智能相关的创客机器人、编程应用等项目表现尤为亮眼,最终斩获 50 个奖项(含 27 个一等奖)。这些成绩的背后,是课程体系的扎实支撑:赛前,学校组织专项集训,教师带领学生拆解竞赛命题,将课本知识转化为解决实际问题的能力;赛中,学生们面对 “水火箭轨迹优化”“机器人任务执行” 等挑战,灵活运用编程逻辑与机械原理,展现出超越年龄的科创素养。

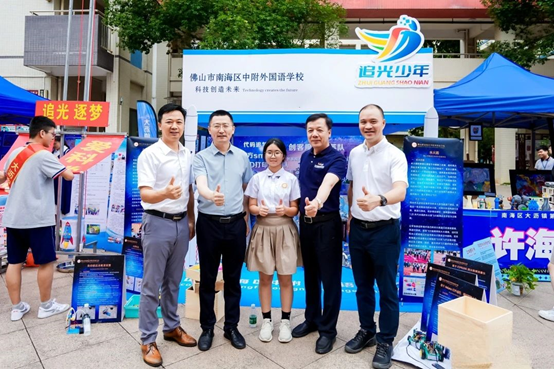

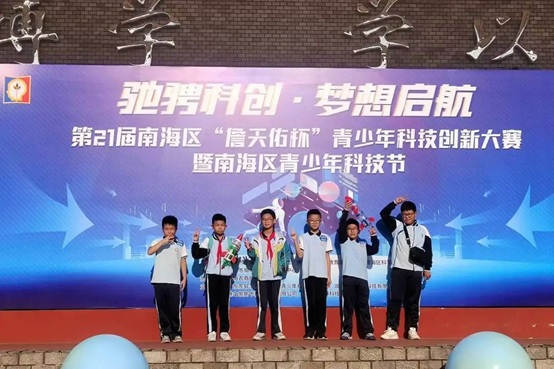

这种实战培养模式在更高级别赛事中持续发力。在 “詹天佑杯” 青少年科技创新大赛及横琴粤澳深度合作区人工智能大赛(佛山选拔赛)中,学生们带着自主设计的智能模型、编程作品参赛,最终收获 3 个一等奖、5 个二等奖,用实力证明了课程的育人成效。正如李恒利校长所言,教师早已从知识传授者转变为 “能力培养者”,在竞赛指导中引导学生学会协作、迭代、突破。

三、资源支撑:从硬件到理念的全方位保障

要让人工智能教育落地生根,离不开软硬件资源的双重保障。学校深知这一点,持续加强信息化基础设施建设,打造了功能完善的科创实验室 —— 这里不仅有先进的机器人套件、3D 打印机,更搭建了数字化教学平台,让优质资源随时触达课堂。

教师队伍的成长同样关键。学校将信息化素养提升纳入教师培训核心内容,通过专题讲座、技术工坊等形式,帮助教师掌握人工智能教学工具。教育者需先拥抱变革,中附的教师们正是这样一群先行者:他们在课程设计中融入最新技术理念,在课堂上引导学生思考 “AI 与伦理”“技术与人文” 的深层关联,让科技教育始终扎根于人文土壤。

四、成长沃土:五育融合下的科创生态

中附的人工智能教育,始终与 “五育融合”“双减” 行动同频共振。当学生在机器人课程中学习团队协作(德育),在编程调试中培养耐心毅力(体育),在 3D 打印设计中融入美学思考(美育),科技教育早已超越技术本身,成为全面发展的助推器。

学校还着力构建 “校内校外相互促进” 的科创体系。邀请高校教授开设前沿讲座,组织学生参观科技企业,让课堂知识与真实世界接轨。这种开放的教育生态,让学生不仅学会技术,更理解技术背后的社会价值。

从课堂上的代码敲击,到赛场上的自信展示;从基础认知的启蒙,到创新思维的养成,中附外国语学校的人工智能特色课程,正以扎实的实践诠释着 “培养未来人才” 的教育追求。在这里,每一个奖项都是成长的里程碑,每一次实践都是向未来的迈步。相信在这片科创沃土上,更多怀揣科技梦想的少年,将带着创新的火种,奔赴更广阔的天地。